好评如潮的女主电影

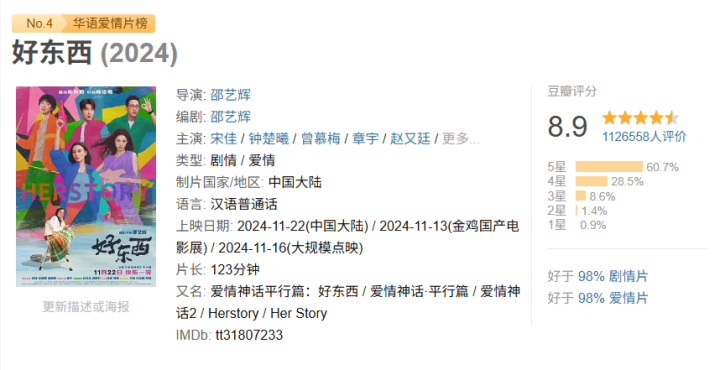

最近几年,性别问题成为社会讨论的主要议题,女性主义题材电影不断涌现。《好东西》无疑是引发关注且好评如潮的女性主义电影。豆瓣给出了8.9分。

《好东西》是导演邵艺辉继《爱情神话》之后的又一力作,还是以上海为背景,讲述了三个女性的成长故事:一个是好强的单亲妈妈王铁梅,一个是王铁梅的女儿王茉莉,另一个是酒吧驻场歌手小叶。在上海这座魔幻大都市,她们既是沪漂,也是彰显这座城市包容、开放的载体。

不同于根据真实故事改编且沉重的的影片《出走的决心》,《好东西》保持着轻盈的节奏和步调,导演并没有为了彰显女性的独立而将男性推向对立面,也没有采取一贯的苦难叙事,而是尽可能让不同观众都能从中获得“情绪价值”。

让女性群体找到归属感、力量感,让男性群体转换视角看待女性的同时会心一笑。在社会当中,男性的痛苦和压力也来自约定俗成的标准,对于男性必须要“出人头地”的结构性问题做了剖析。“女性主义在解放女人的同时,也在解放男人。”

电影既身体力行地摆脱苦难叙事,也在片中插入了王铁梅在这方面的努力和碰壁。从调查记者的岗位退出后,王铁梅在找了半年工作无果后加入了运营公众号的团队,面对传统叙事将单亲妈妈塑造为可怜形象的固化套路,王铁梅决定将自己的故事写下来,包括她怎么与小孩相处,为什么与丈夫离婚,以及基于生理需求与女儿的鼓手老师发生性关系等等。

她想借此推翻传统叙事对单亲妈妈的刻板成见,想要为广大女性塑造一个潇洒、帅气的单亲妈妈形象,却遭遇键盘侠的口诛笔伐,多数的讨伐却来自女性群体。

与网络上的讨伐不同,在电影呈现的现实生活中,王铁梅收获的却是更多的认可、更多崇拜的目光。这其实也为我们撕开了网络与现实两个平行世界的真实图景:一个是充满戾气的、你死我活的,一个是充满包容的、互相尊重的。

这也提醒我们:虚拟世界看似无边无际、包罗万象,实则越来越逼仄容不得异见;现实生活看似日复一日、枯燥无味,却是确立我们稳定内核的关键。

因为摆脱了苦难叙事,所以影片中呈现的不同人的不同生活方式,都被看见,且被充分尊重。比如王铁梅与鼓手发生关系,被戏称为“课间十分钟”,在女儿王茉莉看来妈妈有权利做她想做的事情;再比如歌手小叶,为了助眠每天酗酒,且用“倒贴”的方式和胡医生保持着炮友关系,但在王铁梅看来这只是缺爱的小叶选择的生活方式而已;小女孩王茉莉,她一开始不喜欢充当观众也不喜欢学任何乐器,身为妈妈的王铁梅并没有逼她,当她喜欢上打鼓且成功进行了演出后,她确信自己更喜欢当观众,所以顺其自然回归到观众的位置,并确信了自己对写作的爱好。

还有不愿开启一段持久关系的胡医生,以及胡医生误以为王铁梅和小叶是一对时的反应,都充分践行了一个理念:任何一种生活方式都应该被尊重,只要过你想过的生活就会很酷,关键是任何时候不要自怜自艾。

现实生活过于沉重残酷,传统对男性女性的规训深入骨髓,当《好东西》用轻盈的步调缓缓展开,很难不让人在惊叹之余思考更为深刻的命题:面对汹涌而来的时代大潮,我们究竟该如何过好这一生?

曾经遭遇深重苦难的我们,能否用更加平和轻松的方式面对自己的过去、现在和未来?好在正身处结构性困局中的人们在以王茉莉为代表的未来一代身上,看到了更多的可能性,尤其是面对悲剧的自信和挣脱世俗枷锁的勇气。

“她的故事”-女性主权的再定义

小女孩王茉莉先登场,她是单亲妈妈王铁梅的9岁女儿。她们搬到了上海极具历史文化的老洋房,在小孩王茉莉眼里,这种没有电梯的楼房是没钱人家才会搬来住的。

王铁梅面对孩子的质疑略显尴尬。她有自己的难处。她曾经做过多年的新闻记者,对现实社会有着深刻的认识。做了单亲妈妈,小孩的教育和成长是头等大事,即使为此放弃了自己热爱的新闻工作,认为也理所当然。

搬家是故事的起点,出现的人和事给王铁梅的人生观带来新的冲击。也许人的气场和生命都需要一些更新或是注入新的血液来疗愈千苍百孔的内心。

单亲母亲王铁梅看起来并没那么惨、没那么不堪,她仍是处处逞强活出千军万马的气势。她找到了以前的事,参与了他们建造的自媒体平台,面对自媒体的发展与竞争王铁梅展现出过人的才能。他们必须经营得当,平台有关注度才有利于直播带货。

铁梅的邻居小叶是一个乐队的主唱,年轻漂亮恋爱脑,爱喝点小酒,这条线绕不开情爱话题,她和胡医生的关系让人五味杂陈。这是当下男女交往的新方式吗?是当下社会年轻人四不“不结婚、不恋爱、不负责、不纠缠”的情爱观的写照。

鼓手小马(章宇饰)与铁梅互生情愫,前夫嫉妒,当然也没能阻碍他们之间的动物本能。虽然王铁梅说她和小马的关系只是她沉重生活中课间10分钟。她连公开和小马去看一场电影的勇气都没有。当她说出,我们不是看电影的关系。小马很失落,问她“我们是什么关系?”王铁梅立即摆出一副冷漠决绝的态度,说我们是一种很脏的关系。

铁梅很勇敢,她看到她的情感空档和身体的需求,小马的出现让她有一线的希望和欢喜,但同样不敢深究和负责。这是生活的困难还是道德的困扰?这是观念的束缚还是结构性障碍?我也讲不出,留给读者评论。

电影将镜头对准三位不同年龄层的女性:年幼却充满想法的王茉莉、渴望稳定爱情的清醒恋爱脑小叶,以及坚强却不失脆弱的单亲妈妈王铁梅。她们的故事并非局限于“女性困境”的狭隘框架,通过她们的经历,探讨了普遍的人性主题--自我认同、友谊、成长、爱与接纳。

女性主义的表达方式并不以性别为唯一焦点,也不特别强调她们要如何跟社会主流对抗,而是将女性作为叙事的主体,让故事自然流淌。

电影并未试图将女性塑造成完美的英雄或受害者的刻板形象,而是呈现了她们的多面性:王铁梅既是“超人母亲”,也能在面对旧伤痕时展现脆弱面;小叶则带有令人会心一笑的属性,却也在缺爱与渴望爱之间寻找到了平衡。

用幽默解构性别

片中一场餐桌戏,老中青三代女性角色大方谈论月经,控诉“月经羞耻”的荒谬,对座的三位男性角色则以开放的态度分享自己的过往误解(因电视广告而误以为月经都是蓝色的),这样的对话既幽默又发人深省。这种方式不仅让观众在笑声中反思社会规范,也避免了说教式的沉重感,让女性主义的讨论变得亲切而易于接受。

《好东西》另一个最动人的部分,是它对女性的描绘。王铁梅与小叶,一个强悍勇敢,一个柔软略带懦弱,性格迥异的两人在新环境中相遇。电影中有一幕令人印象深刻:小叶在生活中的种种不如意中挣扎,王铁梅以母亲般的包容与支持降临到她身边,两人成为彼此的“好东西”--让人豁然开朗、带来力量感的存在。

她们一个强悍、一个柔软,通过相互支持形成“天然的情感联结”,挑战了女性必须依赖家庭或爱情才能获得满足的传统叙事。这种女性联结不以否定男性为前提,专注于女性的自我成长,从而避免了两性的对立。

《好东西》中的三个主要异性恋男性角色--前夫、小马及小胡,他们的设计虽然尽显幽默,但过于模块化的形象让他们显得功能性强于真实性,缺乏独立的内心世界。这样的处理方式,在某种程度上削弱了电影的女性主义深度。

前夫没有名字,被塑造成“女权表演艺术家”,自嘲型的臭直男担当,提供笑点但偏向功能性;小马以温柔进步的形象出现,似乎是理想化的“新好男人”,但在餐桌上的一场戏中还是跟前夫斗起来,落入了“男人就是爱面子爱竞争”的刻板印象中。

小胡是小叶的“爱无能”,高度重视共识感,事前先讲好,拒绝进入任何一段严肃认真的恋爱关系,亦明言不想造成期望落差,但在观众眼中却被归类为玩世不恭的“渣男1号”。

小胡在交代自己身世的时候只说了一句:“我前妻和孩子都在国外。”

我觉得他现在不愿意进入长期关系的原因,和他上一段婚姻有很大的关系,他一定是受到了某种折磨这个折磨也未必是对方给他的,或许是他在这段关系中,自己无法把控,或者说他需要降低自己的很多底线,所以当他结束了一段婚姻后,他对于长期的亲密关系有一种恐惧感。

可惜的是,这个后景想像并没有在电影中加以体现,让小胡变成一个扁平的直男,一个激发小叶成长的花瓶。

真正的女性主义电影不应仅靠将男性角色简化为陪衬,而是应展现更复杂的性别互动,让男性角色也能拥有自己的成长过程,从而体现女性主义。

结语:所有人的“好东西”

《好东西》是一部以女性主义为核心却不局限于性别的电影,新鲜的呈现手法和生活感受性,宋佳作为一位资深记者、单亲妈妈的多重身份之演绎尤其亮眼,为中国影坛带来一股清风。电影不仅挑战了性别规范和刻板印象,还以包容的姿态邀请所有观众参与对话,无论性别、立场或观点。

“好东西”的好,不仅是可以拆解成女子,它的“好”在于它不预设立场、不制造对立,而是以温柔的姿态,诉说了一个关于成长、爱与自我接纳的普世故事。

正如片中小女孩茉莉在尾声的那句台词:“因为一生很长,没必要现在就定下来最喜欢的事。”

是的,很多东西都不必太快下定论,我们还有很多探索自己和社会角色的机会,《好东西》以其轻盈的语调和深刻的洞察,为华语电影画下了一个完美的句点,也为女性主义电影的未来开启了更多空间。

易云达配资-配资炒股平台-股票平台哪个靠谱-杠杆配资官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。